退出搜索

新闻中心

News

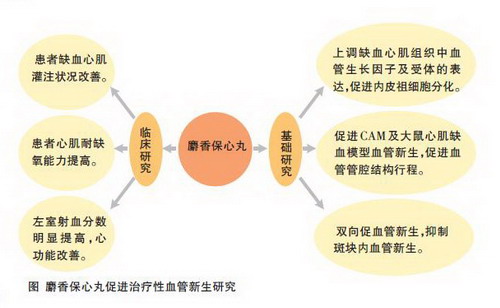

麝香保心丸促治疗性血管新生研究进展

发布日期:2011-04-07来源:尊龙凯时药业

本文发表于2011年3月31日《中国医学论坛报》

复旦大学附属华山医院 施海明

治疗性血管新生(therapeutic angiogenesis)在冠心病的治疗中越来越多地被重视,给予特定干预,上调能促进血管生长的细胞因子或受体的表达,促进缺血组织的血管新生和侧支循环形成,以恢复缺血心肌血供、改善临床症状和预后,该治疗方法被形象地称为“药物促进的心脏自身搭桥”。目前,治疗性血管新生的主要方式有直接应用生长因子、基因治疗、骨髓干细胞移植等方法。近年来,中药促血管新生已成为心血管领域的研究热点,其中以麝香保心丸最具代表性。华山医院学者对麝香保心丸的促血管新生作用及临床进行了系列研究,深入探讨其内在作用机制,为临床应用麝香保心丸进行冠心病的二级预防提供了新思路。

治疗性血管新生的机理

麝香保心丸具有较明显的促血管生成活性,其机制可能与上调缺血心肌组织中血管生长因子及其受体的表达有关。

成体血管新生发生在血管周围的基质内,蛋白降解、内皮细胞迁移和生长是血管新生的三大要素。生长因子能够促进血管新生已形成共识,血管内皮生长因子(VEGF)和碱性成纤维细胞生长因子(bFGF)是最重要的、特异性最强的促血管生长因子。麝香保心丸是通过自身血管生长因子表达而发挥促治疗性血管新生作用,不同于直接使用生长因子。

动物模型研究证明麝香保心丸具有促血管生成活性

汪珊珊等应用鸡胚绒毛尿囊膜模型(CAM),从临床常用的23种抗心肌缺血中药中筛选具有促血管生成活性的药物,通过CAM模型上一级、二级血管计数,对麝香保心丸等抗心肌缺血中药的促血管生成活性进行评价,证实了麝香保心丸具有促进治疗性血管新生的药理作用;通过观察它对培养的牛肾上腺微血管内皮细胞增殖及管腔结构形成的影响,发现麝香保心丸组内皮细胞及管腔数目均较生理盐水组显著增多,上清液中VEGF和bFGF含量及其mRNA表达明显增加。该研究从体外实验角度论证了麝香保心丸具有促血管生成活性。

CAM为治疗性血管新生研究的重要模型,但与临床心肌缺血的病理生理环境相去甚远,又开展通过结扎Sprague-Dawley大鼠冠状动脉左前降支建立大鼠心肌梗死模型,以贝复济和肝素联用为阳性对照药物,用药8周后,IMS细胞图像分析系统检测心肌梗死面积和梗死边缘区心肌的血管面密度,发现麝香保心丸能显著降低梗死面积;左室梗死边缘区Ⅷ因子染色阳性的血管计数半定量麝香保心丸的促进血管新生作用提示,小剂量麝香保心丸促进血管新生的作用弱于阳性对照药物,而大剂量麝香保心丸促血管新生作用与阳性对照药物效果相似。

麝香保心丸促进治疗性血管新生的作用是通过对生长因子和血管新生环境的调节来实现的。血脂异常尤其是血清低密度脂蛋白的升高,是动脉粥样硬化病变的启动因素,可对血管内皮细胞产生严重损伤,因此调脂治疗可以减少动脉内皮损害。李天奇等研究发现,麝香保心丸能够保护高脂血症家兔血管内皮,抑制动脉壁炎症,调节血脂,而这些作用对于提供良好的血管新生环境是至关重要的。

麝香保心丸对血管新生的双向调节作用

值得关注的是,麝香保心丸对血管新生的调节具有双向性,对缺血心肌血管新生具有促进作用,而对动脉粥样斑块和肿瘤血管新生则具有抑制作用,即所谓的Janus现象。

对于同一动物双模型实验,沈伟等通过高脂饮食造成新西兰兔主动脉弓斑块形成,经心导管将封闭胶注入冠脉血管造成急性心肌梗死,建立了急性心肌梗死及动脉粥样硬化动物双模型。经红景天和麝香保心丸干预后,免疫组化染色测定心肌梗死边缘区和主动脉血管壁CD34阳性反应强度及新生血管密度,结果显示,麝香保心丸均能够上调梗死边缘区VEGF和VEGFR-2的表达,促进梗死边缘区血管新生,改善左心功能,同时抑制粥样斑块内血管新生。该模型巧妙地证实了麝香保心丸对同一个体、不同病理环境存在双向调节作用。

此外,促血管新生中药对肿瘤血管新生的抑制作用及机制探讨亦引起广泛关注。研究发现,麝香保心丸在体外和裸鼠体内能够显著降低乳腺癌MDA-MB-435细胞的增殖活性,抑制其浸润转移相关的蛋白水解酶的表达,下调促血管新生因子VEGF的表达,促进抑制肿瘤血管新生的Duffy抗原趋化因子受体的表达,抑制移植瘤内的微血管生成,并没有发现其促进肿瘤进展的现象。

在促进血管新生的治疗中, VEGF可能促进肿瘤组织和斑块内的血管新生已引起人们的普遍关注。中药促进治疗性血管新生与生长因子的直接刺激不同, 它主要是通过对生长因子和血管新生环境的调节而发挥作用,这与肿瘤组织的调节失控有着本质的区别。尽管临床试验结果并未证明治疗性血管新生能增加恶性肿瘤生长或转移的风险,但需要长期随访观察才能确认。

麝香保心丸促血管新生临床有效性评估

麝香保心丸促进治疗性血管新生的实验研究为其在冠心病长期治疗得益的可能性提供了理论依据,其长期疗效与治疗性血管新生持续改善心肌缺血密切相关。罗海明等对17例冠心病患者接受麝香保心丸治疗6个月前后行99mTc-MIBI心肌灌注显像检查显示,原心肌缺血区血液灌注得到改善,左室射血分数显著提高,间接证实了长期服用麝香保心丸促进血管新生的临床意义。随机对照临床试验证实,冠心病患者在常规治疗基础上长期应用麝香保心丸可进一步改善心肌缺血症状,降低心血管事件的发生。倪唤春采用半定量法对于经麝香保心丸治疗6个月的冠心病患者的心肌血流变化作评估,结论是长期服用麝香保心丸治疗有可能改善冠心病患者的心肌血流灌注。罗心平等一项研究评估了口服麝香保心丸(至少6个月)对200例稳定型心绞痛患者临床事件发生情况的影响。研究结果显示,治疗组硝酸酯类药物的使用比治疗前明显减少(P<0.05)。全因死亡事件、因心血管疾病死亡事件、心衰事件、卒中事件、需行PCI/CABG、发生其他临床事件的患者例数治疗组较对照组有减少趋势。虽然此研究纳入病例数较少,但是在研究结论中看到了麝香保心丸对于远期心血管事件可以减少的趋势。

未来3年将开展《随机、双盲、多中心、安慰剂平行对照评估麝香保心丸治疗慢性稳定性冠心病的临床转归的临床研究》。通过随访、观察2年,比较两组(冠心病标准药物治疗+麝香保心丸;冠心病标准药物治疗+安慰剂)心血管事件死亡率,非致死性心梗及卒中,因病情严重需接受介入治疗、手术治疗以及需要住院治疗等事件比例;比较两组全因死亡率;比较两组的临床症状改善;对两组进行合并使用药物的种类和依从性进行比较和分析,同时观察研究药物的长期使用安全性。本研究预计于2014年初发表结论,此研究结论将为麝香保心丸的更广泛应用提供有效的循证医学证据,造福广大的冠心病患者。

麝香保心丸已广泛地应用于冠心病心绞痛及心肌梗死的治疗,临床疗效肯定,可快速扩张冠状动脉,改善心肌缺血,一定程度地改善左室收缩功能,舌下含服5分钟内缓解心绞痛症状,被称为“中成药中的硝酸甘油”。王丽洁等对30例冠心病患者按2:1比例随机入选麝香保心丸组和空白对照组,治疗前和治疗4周后,检测肱动脉对内皮依赖性血管扩张反应和硝酸甘油介导的非内皮依赖性血管扩张反应,记录肱动脉二维图像及多普勒血流频谱,该研究在临床上证实麝香保心丸具有改善血管内皮功能的作用。

麝香保心丸临床安全性评估

罗心平等采用随机、非盲对照临床研究模式,选择200例冠心病患者进行了麝香保心丸的安全性研究。研究结果显示,麝香保心丸每天3次、每次两粒,治疗冠心病患者6个月,不良反应少,且治疗前后各时间点的血常规、肝肾功能、血糖、血脂总体水平相同,无显著差异;对于促血管新生有双向机制,不会造成肿瘤、斑块的血管新生。该结果表明,麝香保心丸的耐受性和安全性良好,适合冠心病患者长期应用。

麝香保心丸30余年来的临床实践显示了其良好的安全性。国家食品药品监督管理局国家药品不良反应监测中心报告显示,麝香保心丸不良反应轻微,仅舌下含服偶有麻舌感。